人工智能赋能公益传播的伦理挑战与应对策略

孙梦徽

2025-08-18 10:22

![]()

本研究通过对一家头部公益平台、六家差异化公益组织的参与式观察,以及对二十位相关领域专业人士的深度访谈,揭示人工智能赋能公益传播所面临的伦理挑战:公共性与商业性的价值错位、真实性与虚构性的边界模糊、价值理性与工具理性的目标冲突。

摘要

人工智能作为驱动产业变革与社会发展的核心力量深刻影响着数字传播生态,公益传播同样亟待顺应技术发展潮流革新传统传播模式。然而由于公益传播天然具有鲜明的公共属性与价值导向要求,人工智能在带来效率革新的同时也引发了深层的伦理张力。本研究通过对一家头部公益平台、六家差异化公益组织的参与式观察,以及对二十位相关领域专业人士的深度访谈,揭示人工智能赋能公益传播所面临的伦理挑战:公共性与商业性的价值错位、真实性与虚构性的边界模糊、价值理性与工具理性的目标冲突。对于这三重伦理挑战,本研究认为应当从重新审视技术能力边界、坚持价值主导逻辑与探索共益发展模式三个维度系统性应对。

关键词

公益传播人工智能数字化技术赋能伦理困境

Abstract

As a core force driving industrial transformation and social development, artificial intelligence (AI) profoundly influences the digital communication ecosystem. Public welfare communication likewise urgently needs to adapt to technological advancements and renovate traditional communication models. However, due to the inherent public attributes and value-oriented requirements of public welfare communication, AI has triggered ethical tensions while bringing efficiency innovations. Through participatory observation of a leading public welfare platform and six differentiated public welfare organizations, as well as in-depth interviews with twenty professionals in related fields, this study reveals the ethical challenges faced by AI-empowered public welfare communication: the value dislocation between publicity and commerciality, the blurred boundary between authenticity and fictionality, and the goal conflict between value rationality and instrumental rationality. Regarding these three ethical challenges, this study argues that systematic responses should be made from three dimensions: re-examining the boundary of technological capabilities, adhering to the value-dominated logic, and exploring a co-creationl development model.

Keywords

public welfare communicationartificial intelligencedigitizationtechnology empowermentethical dilemma

1.研究背景

在数字技术带来深度变革的时代背景下,人工智能(Artificial Intelligence, AI)正以颠覆性力量驱动第四次科技革命,深刻重塑全球信息传播格局,并冲击各行各业。从应用范式维度考察,人工智能可划分为生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence)与判别式人工智能(Discriminative Artificial Intelligence)两大技术范式[1]。前者是基于深度学习模型构建的智能系统,通过对大规模训练数据的学习,能够自主生成全新的文本、图像、音频、视频等多模态内容,其核心机制在于通过概率建模生成符合人类认知规律的输出结果,实现从数据输入到创造性内容输出的跨越。后者则聚焦于模式识别与数据分析,通过构建分类器、回归模型等算法架构,对给定数据进行精准分类、预测与决策支持,其核心功能在于基于已有特征数据进行模式识别,判断数据所属类别或预测未来趋势,典型应用包括垃圾邮件过滤、信用风险评估等场景。二者在技术架构、功能导向与应用场景上形成互补,分别在信息生产与信息分发环节重构传播链条,共同构成了传播技术的革新路径。

当前,商业传播领域已形成人工智能技术应用的积极态势,而公益传播因政策约束、资源限制等因素,技术应用进程相对滞后。尽管公益传播基于公共利益考量需保持技术应用的审慎态度,但在注意力经济主导的数字传播环境中,过度保守将导致公益传播的空间压缩与影响力衰减。因此,推动人工智能技术在公益传播领域的合理应用已成为必然趋势。然而,与商业传播的逐利性本质不同,公益传播天然具有鲜明的公共属性与价值导向要求,这使得其在引入人工智能技术的过程中,不可避免地面对一系列深层矛盾与内在张力。这些冲突不仅制约着人工智能技术在公益传播中的有效应用,更衍生出一系列复杂且严峻的伦理困境,亟待学界与业界共同探讨与解决。

2.中国公益传播的发展脉络

马晓荔、张健康最早对“公益传播”进行了界定[2],认为公益传播是指“具有公益成分、以谋求社会公众利益为出发点,关注、理解、支持、参与和推动公益行动、公益事业,推动文化事业发展和社会进步的非营利性传播活动,如公益广告、公益新闻、公益网站、公益活动、公益项目工程、公益捐赠等。”该定义作为公益传播领域的经典概念阐释,其时间溯源最早且学术共识度较高[3]。并且不仅从逻辑层面清晰厘定了“公益广告”与“公益传播”的种属关系——将公益广告明确界定为公益传播的重要组成部分,还突破传统传播研究边界,创新性地将公益捐赠等传播后链路环节纳入公益传播的概念范畴。这与当下数字传播时代公益传播实践中 “传播-行动”一体化、“触达-转化”全链路整合的发展趋势形成理论呼应。

而在数字化技术带来传播生态变革的时代语境下,夏佳鑫、杨为方基于创意传播管理 (Creative Communication Management,CCM)理论框架,结合数字传播环境下公益传播的形态演变与发展趋势,对公益传播概念进行了创新性界定[4]。他们将公益传播定义为:“以谋求社会福祉和公众利益为出发点,由政府、媒体、企业、公益组织和个体等传播主体制作发布具有公益成分的沟通元,借助公益报道、公益广告、公益动员等多种形式,与数字生活空间中的生活者进行交流互动,意图达到改变生活者认知、态度和行为,推动公益事业发展,促进社会和谐稳定的传播活动。”该定义在延续前述公益传播定义中对动机导向与形式要素界定的基础上,进一步揭示了公益传播主体的多元性特征。同时,还依托于创意传播管理理论中关于数字时代主体关系嬗变的理论洞见——即“企业-消费者”关系向“生活服务者-生活者”关系的范式转变[5],精准解构了公益传播中主体互动的本质机制,为数字时代公益传播研究引入了新的理论视角与分析框架。

针对我国公益传播的发展历程,许多学者依据不同特征提出了不同的划分方式[6][7]。然而相关专著与研究成果成书时间较早,难以反映近十年公益传播领域的最新发展动态;且现有研究多聚焦于公益广告这一形式,缺乏对其他公益传播形式的系统性考察,尤其未能捕捉几年来在数字技术驱动下公益传播的范式变革。本研究在批判性继承前人成果的基础上,结合对数字时代公益传播生态变革趋势的观察,以公益传播的主体、形式和特征变化为依据将其发展历程重新划分为三个历史阶段:传统公益广告时期(1978—2007)、社会化媒体公益传播时期(2008—2015)、数字公益传播时期(2016年至今)。这一年代划分既体现了公益传播形态从单向传播向多元互动的演进逻辑,也揭示了数字技术对公益传播实践与学术研究的深刻塑造作用。

1978年到2007年是传统公益广告时期,也即“前公益传播”阶段。彼时,公益传播的概念尚未正式确立并得到广泛应用,无论是实践探索还是学术研究,均主要围绕公益广告展开。在该阶段,以电视媒体为代表的传统媒体在公益传播中占据主导地位,并且传播实践呈现明显的“劝服”与“募捐”二元分离的状态,公益广告主要承担着意见宣传与观念输出的功能,尚未与募捐行为建立直接关联,同时也由于未建立传播效果评估机制而造成公共传播资源的浪费[8]。

2008年至2015年期间,我国公益传播进入社会化媒体公益传播时期。这一时期的公益传播形态发生了显著的变革,在互联网技术的发展、地震等重大突发事件的发生、公益相关税收优惠政策的出台等因素的共同作用下,互联网公益迅速崛起,成为公益传播的主流形态。在这一发展阶段,传播主体变得多元化,民间公益机构逐渐走向公益传播的中心舞台;传播与募捐开始结合,特别是在抗震救灾等重大事件的背景下,以募捐为核心目标的传播活动成为常态,但对募捐数额的过度重视也导致忽略了公益传播在价值观宣导、社会动员等方面的多元价值,甚至一度陷入“唯筹款论”;对互联网公益平台的治理表现出明显的滞后性,互联网公益平台在技术赋能与市场需求的双重驱动下以指数级高速增长,但是对其的责任界定、内容审核、资金监管等关键环节却存在制度性缺位。

自2016年起,我国公益传播正式迈入数字公益传播时期。这一阶段的核心标志是公益广告与慈善募捐相关法律法规体系建设的全面完善与平台治理机制的成熟化,推动互联网公益传播步入规范健康可持续的发展轨道。在此制度框架下,数字公益传播呈现出四大突破性特征:其一,基于互联网公益平台构建起多主体协同的常态化传播机制;其二,公益传播的底层逻辑从中心化的流量驱动转向去中心化的内容驱动;其三,形成广告与募捐双向融合、“即看即捐”的闭环传播生态;其四,人工智能等前沿技术深度赋能公益传播实践。

不过在当前阶段,新的传播生态涌现的同时一系列新的挑战也逐步显现,比如人工智能技术赋能公益传播的同时也引入了新的伦理风险,本研究正是基于数字公益传播时期所面临的这一挑战展开研究。

3.研究方法

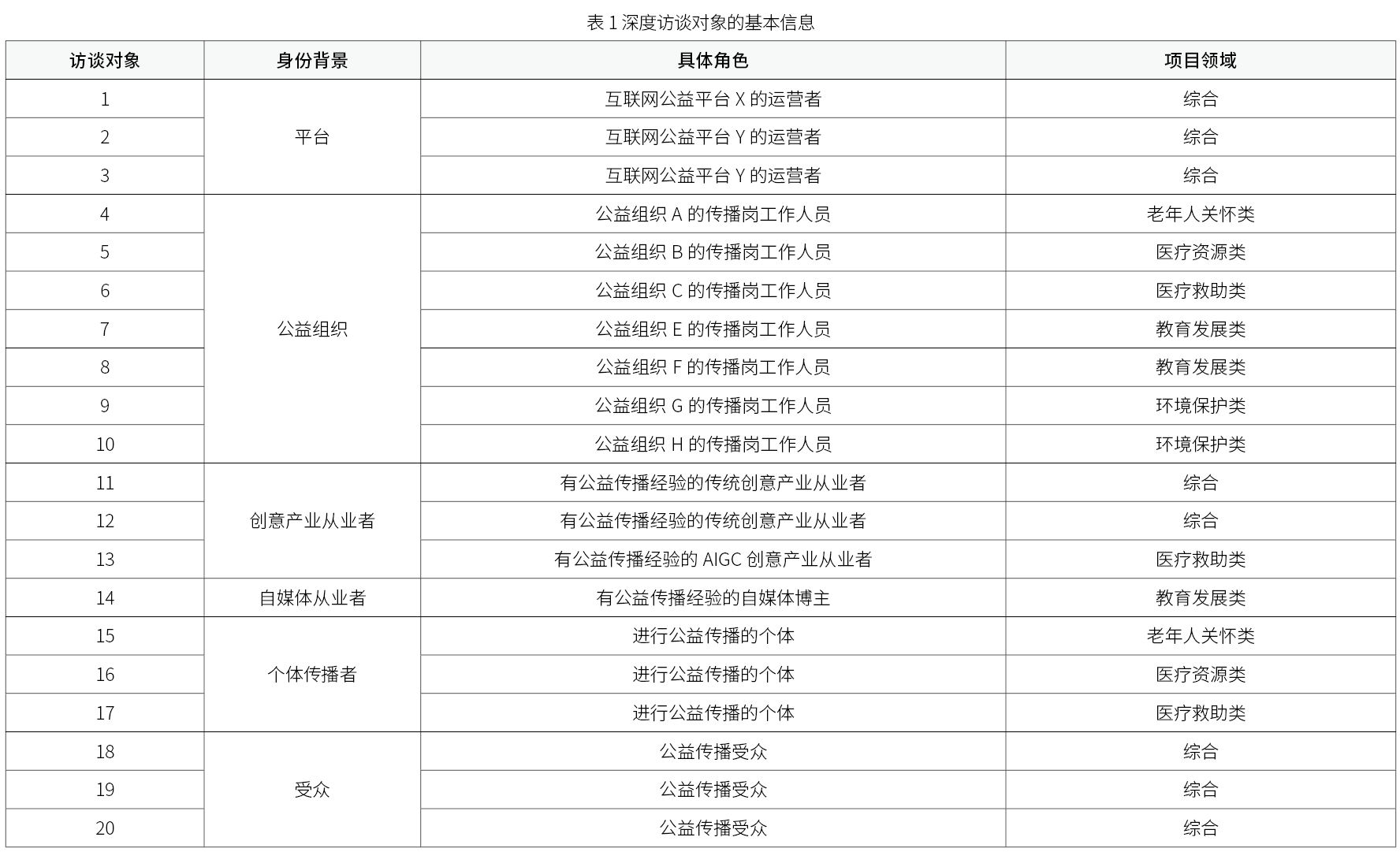

本研究综合运用参与式观察与深度访谈法展开调研。在参与式观察环节,本研究以互联网公益领域内1家具有行业标杆性的互联网公益平台和6家在项目背景、运营模式、传播策略上具备差异化特征的公益组织作为观察对象,以其公益传播实践作为观察场域。研究周期横跨2024年1月至2024年6月、2025年1月至2025年4月,累计开展了为期10个月的参与式观察。针对参与式观察中的视角局限和未能触及的议题,本研究通过深度访谈进一步收集资料,共访谈了20位相关领域专业人士(访谈对象基本信息见表1),单次访谈时长控制在 45—90 分钟,访谈采用半结构化的形式展开,并基于受访者的不同身份调整访谈方向。

4.人工智能赋能公益传播的伦理挑战

4.1 公共性与商业性之间的价值错位

人工智能的深度应用在重塑公益传播范式的同时会加剧数字公益传播中公共性与商业性之间的冲突。这种冲突本质上源于市场化传播手段与公共性价值诉求之间的错位——当捐赠者基于公共价值期待参与公益活动时,人工智能驱动的精准营销等商业传播技术却不可避免地将受众纳入“潜在转化价值”的量化评估体系。尽管从边沁功利主义视角看,这种策略旨在实现公共利益结果的最大化,但公众可能会将其解读为对善意的商品化操作,从而引发伦理认知冲突。

在法律监管风险层面,金锦萍揭示了商业广告模式介入公益募捐可能存在的监管漏洞[9],她认为慈善组织采用商业广告募集资金存在三重风险:其一,可能规避现行公开募捐备案制度的规制;其二,广告费资金来源与使用存在透明度缺失和以公谋私损害公共利益的风险;其三,在低投资回报率(ROI)情境下,商业广告募捐模式可能构成对捐赠者的实质欺诈。这些风险提示传统法律框架在应对数字公益传播创新时存在滞后性。

本研究认为,数字公益传播作为融合了公益广告与慈善募捐双重职能的新型范式,不应简单等同于“以商业广告方式筹集款项”的传统认知。该模式要求公益传播的同时承担传统公益广告对于提升社会认知以及传统慈善募捐对于实现资源募集的双重责任,并非只是以商业广告之手段服务于筹集款项之目的,因而不能将其理解为慈善募捐下的子范畴而默认其只关注募捐转化效果而忽视公共价值宣导。事实上,通过优质内容与高效传播手段的结合,数字公益传播能够更好地实现“品效协同”的目标,在获得转化收入的同时扩大公益项目的影响力、提升社会对公益项目的认知。

并且基于此,慈善组织为此付出一部分宣传费用也是合情合理的。从财务规范角度看,民政部《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》明确将“为宣传、推广公益项目发生的费用,包括:广告费、购买服务费等”列举为“项目直接运行费用”之一,为合理的广告支出提供了制度依据,因此不能由于这种模式有广告费支出就认为其构成对捐赠者的欺诈。此外对于广告费的支出比例是否畸高的问题,也不应孤立地评价单次传播活动的ROI,判断广告费用的合理性需综合考量慈善组织年度整体财务结构,而现行《慈善法》关于管理费用不超过 10% 的比例限制已经为费用管控提供了刚性约束。

从实践层面观察,优质的数字公益传播对于公益组织的价值是长期的。在数字传播时代,韩红基金会、广州金丝带、绿芽基金会、云山保护等公益组织都依托平台的数字化能力推行了“月捐”的筹资模式。以韩红基金会在2023年11月活动中披露的数据为例[10],该机构月捐人数已达16万,月捐收入占年度捐赠总收入的45%。这一实践充分表明,有效的数字公益传播能够在单次触达后精准、持续地吸引高意向捐赠者,通过培育稳定的捐赠群体,为公益组织构建起可持续的长效资金支持。基于这一层面,仅以单次广告投放的ROI来衡量数字公益传播的价值是片面的,既无法捕捉数字公益传播在培育长期捐赠关系、塑造公益品牌价值等方面的持续效应,也忽视了其在激活社会参与网络、构建公益生态系统中的战略意义。数字公益传播的价值创造本质上是一个动态化、累积性的过程,其效能的发挥往往需要通过跨周期的价值转化与社会资本沉淀得以显现,因此需匹配建立更具系统性与发展性的价值评估框架。

尽管如此,既有研究对法律监管漏洞的揭示仍具有重要启示价值,明确冲突所在才能更好地引领公益传播的健康规范发展。公益传播模式的数字化创新迫切需要构建适应其复合效能特性的新型监管体系,包括重塑传统双规分离的监管体系、完善财务披露机制、优化效果评估标准、创新伦理审查制度等。这一过程不仅关乎技术应用的合规性,更涉及公益价值体系的重构与社会信任机制的重塑。

4.2 真实性与虚构性之间的边界模糊

人工智能在公益传播中的深度介入也引发了真实性与虚构性之间的冲突。这种矛盾在人工智能赋能公益传播的诸多环节都显著显现:需求调研环节中,算法偏见导致的认知偏差可能会扭曲社会问题的真实图景,使公益传播陷入“伪需求遮蔽真需求”的认知困境,加剧议题关注度之间的结构性失衡;创意策划环节中,AI“幻觉”产生的虚假事实信息,易误导传播策略制定;传播分发环节中,算法推荐可能会放大数据偏差,形成的信息茧房会削弱公众对多元化公益信息的获取……

真实性危机最为突出的是在创意执行环节,人工智能技术容易被滥用于深度造假,降低了虚假信息的制作、发布与传播门槛,让公益项目的真实性变得更难核实,在公益传播场域引发信任危机。典型案例如 2024 年成都爱益行公益服务中心 AI 合成募捐照片事件,尽管机构以隐私保护为由进行解释,但仍因违反内容真实性原则引发公众质疑与监管介入。基于此成都市民政局要求全市慈善组织在开展公开募捐活动中,必须确保文字、图片等内容真实有效,不应使用虚构图片。此类虚假内容的负面影响常在重大灾害事件中得到放大,2024 年美国飓风海伦妮灾害期间一张“小女孩在救生艇上抱着小狗哭泣等待救援”的图片引发网友关注、2025 年西藏定日地震期间一张“被压在废墟下的小男孩”的图片也牵动着社会公众的心,这两张传播广泛的图片都被证实是由AI伪造生成的。这些虚假信息利用公众的同情心博取流量获得关注,不仅挤占了真实救援信息的传播空间,更严重损害社会信任基础。不论这些“AI伪造的苦难”背后的故事是否真实发生,都会让愿意伸出援手的人产生被欺骗的负面感受,这消耗着社会公众的善意、提高了社会的信任成本,更使公众对公益内容的真实性产生集体性焦虑。

从公益慈善事业的价值本质来看,真实与诚信构成了公益传播的核心伦理准则,这一特质决定了人工智能技术的应用必须遵循“真实优先”原则。尽管技术能够提升传播效率、优化资源配置,但无法替代公益受众对信息真实性的第一性诉求,公众参与公益的朴素心愿始终锚定在善款能够切实解决真实社会问题的预期之上。这种对真实性的刚性需求,要求公益组织在技术应用过程中建立严格的内容审核机制与伦理审查体系,确保技术赋能始终服务于现实公益价值的实现而非背离。

4.3 价值理性与工具理性之间的目标冲突

人工智能还引发了公益传播中价值理性与工具理性之间的深层矛盾。基于马克思·韦伯的行为合理性理论[11],工具理性强调以效率最优、成本最小的手段达成目标的量化计算逻辑,而价值理性则注重行为本身的内在价值以及目的动机的纯粹性而不管结果如何。人工智能作为数据驱动的效率系统,其底层运行逻辑天然契合工具理性的追求,通过计算推理谋求效率最优以及结果的可量化和最大化;与之形成鲜明对比的是,社会公益事业的核心价值在于人本主义关怀与公共利益至上的伦理诉求,强调动机的纯粹性与行为的利他性。基于这一根本性差异,机器化、冷冰冰、功利性的人工智能技术与人性化、有温度、利他性的公益传播在融合过程中不可避免地会产生目标导向冲突与伦理逻辑矛盾,构成技术赋能公益传播进程中的深层挑战。

韦伯以“现代性铁笼”的隐喻深刻揭示了现代资本主义社会以及普遍化的科层制下,工具理性过度扩张对人类价值体系的侵蚀[12]。他认为在技术赋能的现代社会,效率与结果至上的工具理性思维渗透至各领域,推动整个社会高效运转的同时也导致了价值理性的式微与人的异化,人被“非人化”而成为社会机器的附属,人不再是主体和目的而成为客体和手段。而社会公益事业作为关注“人”的场域,本质上构成了现代性铁笼之外的乌托邦,抑或是帮助人们逃离现代性铁笼的钥匙,其存在本身即彰显着对价值理性的回归与对人文关怀的找寻。

因而,在人工智能赋能公益传播的实践中,价值理性的主导地位不容动摇。这要求技术应用必须始终服务于公益事业的核心价值,通过强化人文共情、保持动机纯粹来避免陷入工具理性的单向度逻辑。唯有将技术创新与价值坚守有机结合,方能确保人工智能真正成为推动公益事业发展的积极力量,而非异化为消解公益精神的技术工具。

5.人工智能赋能公益传播的应对策略

对于上述内生性的伦理挑战,本研究认为应当从重新审视技术能力边界、坚持价值主导逻辑与探索共益发展模式三个维度系统性应对,推动人工智能与公益传播之间的关系从基于工具理性的单向赋能转向兼具技术与人文价值的协同创新。

5.1 “知其不可为”方能“知其何所为”:对AI能力边界的理性审视

研究者在深度访谈的过程中发现了一个非常有趣的现象,受访者对人工智能赋能公益传播的期待值似乎与实际的应用程度呈负相关。本研究尚未对该假设进行确证,不过却可以从中得到启发:公益传播场域的传播者对人工智能的预期与人工智能实际能够引发的变革之间存在偏差——一方面期望通过人工智能降本增效却发现不能充分满足预期,另一方面却对其真正的价值和影响力缺乏想象。这种偏差并非源于技术表现与预期的简单落差,而是反映出技术认知层面的结构性错位,即对人工智能核心优势的误判与潜在价值的忽视。

当前,公益传播主体普遍将技术效能锚定在“降本增效”的单一维度,期待其在内容创作、传播分发等环节实现人力替代与效率超越。这一预期导致了人工智能应用过程中有一些劣势会被放大,进而引发对技术赋能价值的质疑,正如诸多受访者都在访谈中提及真实性差、“机器味”重、需要人工修正不能直接用等问题。对此AIGC创作者陈铎在访谈中说“如果只是为了降本增效而让AI生成现实中的受助场景,人们很容易会觉得效果差、虚假、存在诈骗嫌疑,因为这些东西人们太熟悉了,所以很容易找到漏洞辨别出来”,因此他认为在这方面人工智能永远也不可能替代或者超越人力。

事实上,人工智能的核心价值并非在于对既有传播模式的效率优化,而在于其突破现实约束的创新能力。陈铎认为当前发展阶段的人工智能其实并不擅长复现,而更擅长创造,因此从中受益最大的导演和产品经理这类角色——过去他们有创意但是缺乏落地能力,而现在人工智能就可以简化落地难度、帮助这群造梦者筑梦。尽管人们总是期待新的技术出现可以将人类从重复性劳动中解放出来,但是却不得不承认当前的人工智能优势并不在熟练度有多么炉火纯青,而是可以带给人类新的创造力。因此在公益传播中不能仅仅把AI当作一个工具,让其去执行传统的宣传策划方案,而是要把AI当作一种思维和能力去融合于工作流当中,让整个传统的创意策划思路都顺应而行,由此才能收获意想不到的惊喜,带来一些新的观感和体验。

准确认知人工智能的能力边界之后,才能去谈人工智能与人类之间的关系。在有人工智能参与的数字传播时代,需要建立技术与人协同创作的新型关系范式。人工智能不是人类简单的生产工具,更不是人类的替代者,而应定位为具备独特优势的创作伙伴。这种伙伴关系要求我们要对双方的禀赋优势和能力边界建立清晰的认知和约定:既充分发挥人工智能的创新潜力,又基于人工智能的局限性通过人类的价值判断与伦理约束进行引导和约束,避免触犯现实世界的伦理规则。

通过将人工智能的技术特性与人类的审美感知、价值判断相融合,能够创造出超越传统范式的传播体验,实现技术理性与人文价值的协同创新。这种认知转型不仅有助于破解当前技术应用困境,更为公益传播的创新发展开辟新路径。

5.2 价值主导 技术赋能:重构公益传播的“图底关系”

在人工智能深度介入公益传播的背景下,技术应用与人文价值的关系本质可借由麦克卢汉的“图 - 底”理论进行阐释。在技术决定论视角下,人们对于人工智能的技术想象存在很多虚假泡沫,很容易就会因相关字眼而引发对技术的狂欢或审判。然而人们只见人工智能在公益传播中或用于救命、或用于诈捐,却未见如若传播内容未能触动人们的心灵唤起人们的善意,一切皆枉然[13]。这正映射了克卢汉借鉴格式塔心理学的概念所提出的“图”(figure,也被译作“外观”)与“底”(ground,也被译作“背景”)的关系——技术仅是承载价值的 “图”,而真正奠定传播根基的是蕴含人文关怀的公益价值理念与社会伦理体系,即作为“底”存在的公益价值系统,只是“图”总是因意识中的在场而更受瞩目,从而遮蔽了“底”本身[14]。

麦克卢汉的媒介理论揭示,技术革新的深层意义在于其塑造的传播环境与社会生态,而非技术本身的工具属性。外观的“显露”常常伴随着背景的“隐没”,但恰恰是后者起到结构性和奠基性的作用。人工智能介入到公益传播当中带来了传播效能的整体提升,但是促成革新的并不是人工智能技术本身,而是与之相伴而生的数字服务平台、数字化素养与人才、共创共益的协同传播机制等整体生态。这些“背景性”要素不仅支撑着技术的有效应用,更通过价值导向塑造着技术的发展路径,而技术不过是“诸多服务背景中的外观”[15]。

基于此,理解公益传播中技术与价值的互动关系需明确“人文筑底、科技绘图”的原则,坚持以公益价值为主导,以人工智能技术为协同。我们可以利用人工智能本身的能力优势,以及当前社会赋予它的泡沫化想象去作为杠杆撬动影响力,但是要明白技术是无法独立存在于传播生态中的,它起到的作用是倍增而不是创造。人工智能在公益传播中应定位为价值放大器而非创造者,其效能的发挥依赖于公益传播主体对真实社会需求的精准把握与人文情感的深度共鸣。就如同乘法运算,唯有以具备社会价值的公益初心为“乘数”,方能实现公益影响力的指数级增长。

在此过程中,公益传播主体需保持价值判断的主体性,充分发挥人类对善恶美丑的判断能力,将人工智能作为拓展传播边界、提升服务效能的协同伙伴,确保技术赋能始终服务于公益传播的初心。这种价值主导、技术赋能的发展模式,为化解技术与公益的内在张力提供了可行路径。

5.3 从精英主导到全民共创:AI构建公益传播的“共益”生态

在数字技术深度重塑社会传播格局的当下,人工智能对公益传播的价值超越了技术本身的功能属性,正推动公益传播实现从精英主导到全民共创的范式跃迁,构建起“共益”这一多方参与、价值共享的立体化传播生态。在传统的公益传播体系中,头部媒体、专业机构与意见领袖凭借资源优势占据话语权核心,形成以中心化分发为主的传播模式。而人工智能通过降低内容生产门槛、打破信息传播壁垒,赋予了每个社会个体近乎平等的创作与分发能力,使数字生活空间中的每个参与者同时兼具生活者与服务者的双重身份。AIGC 技术引发的创作平权运动,推动公益传播从用户生成内容(UGC)的自发参与模式,升级为人工智能辅助创作(AIGC)的协同共创模式。这种转变进一步打破了传统传播格局中头部媒体与意见领袖的话语权垄断,形成了“人人皆节点、处处可传播”的分布式传播网络,促使公益传播场域从少数精英驱动转向全民协同共创。

“共益”的本质在于构建起去中心化、多主体协同的传播生态。若将公益传播比喻为投石激浪,传统模式依赖少数“大石头”(权威机构与头部媒体)产生影响力,而数字传播时代则通过激活无数“小石子”(个体传播者)孕育涟漪。这种传播范式的革新不仅扩大了公益信息的覆盖范围,更通过群体智慧的汇聚提升了传播内容的多样性与感染力。并且在共创模式下,公益传播的舆论风险得到有效化解——由于内容生产与传播的过程凝聚了多元主体的共同参与,每个个体既是传播者也是监督者,能够形成自我约束与相互赋能的良性循环。

这种社会主导的“共益”传播生态是技术赋能与社会参与深度融合的产物,它将公益传播从专业化、精英化的传统框架中解放出来,使公众得以通过日常化、场景化的参与方式将个体善意汇聚成推动社会进步的集体力量,最终实现公益传播向社会化、大众化发展的深刻转型。人工智能技术在此过程中不仅是工具,更是催化剂,其真正价值在于激活社会个体的公益潜能,构建全民参与、共建共享的新型公益传播共同体。

——————

作者简介

孙梦徽,北京大学新闻与传播学院2023级硕士研究生

——————

注释

推荐

- 广电 21 条重塑长剧市场:在松绑与竞争中寻找新坐标

- AI搜索时代:当机器成为“首席导购”,品牌如何守住话语权?

- 万事达卡终止与凯络十年合作,委任 WPP Media 执掌全球媒体业

- 泰兰尼斯“稳跑鞋”在京震撼发布,明星父母助阵,诠释为爱守护的

- 一条评论引爆32万赞:保时捷中国用一句暖心话“双向奔赴”年轻市

- 电通的“内忧外患”:从日本创纪录到海外巨亏,广告巨头的全球化

- 西方咖啡巨头为何在中国“掉队”?——一场被本土玩家改写的咖啡

- 打造中医养生综合体,龍大夫国药堂将成德生堂第二曲线

- 人工智能赋能公益传播的伦理挑战与应对策略

- 赞助权益与传播声量的背离:中国乳业双雄在巴黎奥运会中的赞助营

- 始祖鸟全球首家“出发地门店”落户北京

- Swatch 广告争议:一场跨文化营销的系统性溃败

- “数据+AI”: 解锁新质生产力,打造数字营销新范式

- 中国数字广告企业新质生产力解构:以“数字广告证明商标”为例

- Kokai 风波:当 AI 决策遇上程序化广告的中立性考验